中國網/中國發展門戶網訊 山區覆蓋了我國約2/3的陸地國土面積,承載了約40%的常住人口,集聚了豐富的森林、草原、礦產等資源,是關鍵的生態空間和重要的農業生產空間。在鄉村振興等政策支持下,山區交通、通信等基礎設施明顯改善,經濟發展水平也有所提升。但因山區面臨較強的生態保護約束,內生發展動力不足問題仍較突出。近年來,山區在踐行“綠水青山就是金山銀山”(以下簡稱“兩山”)理念過程中,在遵循生態優先原則的基礎上,立足山地特質、資源優勢、紅色基因等,因地制宜探索了多條差異化實踐路徑,為我國乃至“全球南方”綠色可持續發展提供了豐富的中國方案。

山東省蒙陰縣地處沂蒙山區腹地,是沂蒙精神的重要發源地,是孟良崮戰役發生地和支前模范“沂蒙六姐妹”的家鄉。蒙陰縣是典型的老區縣、山區縣,以及國家重點生態功能區,有520余座山峰、178條河流和103座水庫,山地丘陵占比94%;也是北方落葉果樹的最適宜種植區域,有“中國桃鄉”“中國蜜桃之都”等美譽。蒙陰蜜桃栽培歷史超過2000年,桃樹資源十分豐富。近年來,蒙陰縣深入踐行“兩山”理念,充分挖掘蜜桃資源優勢,因地制宜探索“兩山”轉化路徑,通過實施“生態立縣、生態富民、生態強縣”戰略,將生態優勢深度融入蜜桃產業發展,以優質生態為蜜桃產業全方位賦能,從水源涵養、生物多樣性保護到病蟲害綠色防控,生態要素貫穿蜜桃種植全流程,為蜜桃品質提升筑牢根基。在此基礎上,積極開發生態循環鏈條式農業與創新發展城鄉融合生態產業,讓生態價值在產業鏈各環節充分釋放,形成了生態好、產業興、群眾富、可持續的山區特色高質量發展模式,為同類地區發展特色農業、推動鄉村振興提供了可供借鑒的“蒙陰模式”。

蒙陰蜜桃產業現狀

蒙陰縣地處北緯35°左右的黃金水果帶,土壤微量元素豐富,河流湖庫全部為優良水體,日照時間長,晝夜溫差大,因而造就了蒙陰蜜桃的優良品質。另外,蜜桃具有“今年嫁接,明年掛果”見效快的優點,得到了政府的大力支持和廣泛推廣,成為蒙陰縣現代農業產業體系的支柱產業。

全國最大的蜜桃生產基地,蜜桃品種多小樹屋樣

蒙陰縣依托沂蒙山區獨特的山地氣候與生態屏障,創新“山頂生態防護林+山腰蜜桃種植帶+山腳水土保持工程”的蒙陰蜜桃山地立體栽培模式,建成了全國最大的蜜桃小樹屋生產基地。2024年,蒙陰蜜桃種植面積71萬畝、總產量9.8億千克,分別占全省蜜桃的36%、35%,占全國蜜桃的5.6%、6.4%。國內蜜桃最新品種80%以上在蒙陰縣應用推廣,現有品種95%以上為國內自主研發——可謂漫山遍野都是“中國芯”。當前,主栽品種70余個,每年5—10月都有鮮桃持續供應市場,引領全國蜜桃新品種規模種植和市場話語權。

國家農產品地理標志認證,蜜桃品質優良

“蒙陰蜜桃”具有色澤艷麗、果肉細膩、個大味香、營養豐富的獨特品質,共享會議室獲得國家農產品地理標志和農產品地理商標“雙認證”,先后上榜“好品山東”品牌名單、全國“土特產”推介名錄和全國名特優新農產品名錄。2024年中國品牌價值評價發布,“蒙陰蜜桃”品牌強度839,品牌價值250教學場地.14億元,位列區域品牌(地理標志產品)第8位、桃類第1位。

產地市場體系日趨完善,蜜桃市場前景廣闊

蒙陰縣構建了“線下集散+線上直供+冷鏈護航”立體銷售網絡,有1173個交易市場和收購點,其中年交易量250萬千克以上的51處,有成熟的交易規則,已形成較強的市場黏性,銷量占全縣總銷量的80%左右;全縣各類網絡店鋪6000多家,從事電商及相關工作人員達6萬余人,2024年網絡零售蜜桃2億千克、增長14%;建成了5個萬噸級氣調保鮮庫與冷鏈物流中心,冷鏈流通率達65%,鮮果48小時可直達“北上廣深”,并出口東南亞、中東等地區。

“兩山”理念引領下的蒙陰蜜桃產業主要發展路徑

蒙陰蜜桃產業發展過程中,始終以“兩山”理念為指引,通過實施“生態立縣”戰略,將生態優勢深度融入蜜桃產業發展,從涵養水源、保護生物多樣性打造優質種植環境,到利用生態調控技術減少農藥化肥使用,生態要素全方位賦能蜜桃生長,筑牢產業根基。同時,以科技創新驅動產業提質增效,并依托全產業鏈建設深度挖掘生態價值,實現蜜桃產業價值躍升,成功將生態優勢轉化為產業優勢、經濟優勢,為同類地區發展特色農業、推動鄉村振興提供了可供借鑒的“蒙陰模式”。

生態立縣:筑牢蜜桃產業高質量發展的堅實根基

蒙陰縣秉持“兩山”理念,將生態建設作為縣域發展核心戰略,以全域治理、全程管控、全民共建的系統思維,構建“綠水青山”向“金山銀山”的價值轉化通道,為蜜桃產業高質量發展筑牢生態根基。

全域治理厚植生態優勢。蒙陰縣投資9.76億元實施山水林田湖草沙一體化保護和修復工程,治理面積達811.97平方公里,林木覆蓋率提升至73%,云蒙湖水質穩定達到Ⅱ類標準,野生動植物資源增至2600余種,為蜜桃生長提供了純凈水源與生物多樣性保障。

全程管控筑牢生態屏障。劃定全域土地面積的26.5%為生態保護紅線;創新生態環境執法、生態警長、生態法庭、生態環境訴訟“四位一體”的執法司法機制;通過差異化考核、自然資源離任審計等制度創新,將生態理念嵌入蜜桃產業規劃、種植、監管全流程,確保蜜桃生產不越生態紅線、不損環境容量,以制度剛性守護產業綠色底色。

全民共建激活生態紅利。將“生態文明”寫入村規民約;發起“綠滿蒙陰”“人均十棵花、戶均十棵樹”等全民行動,累計栽種經濟果木超500萬株,打造生態果園和生態家園融合場景。村民既是生態守護者,也是蜜桃產業受益者,實現了生態保護與增收致富的雙贏。

提質增效:促進蜜桃產業高質量發展的核心舉措

蒙陰縣以生態賦能為核心驅動,深入推進品種研發、技術應用、成果轉化全過程提質增效,實現蜜桃產業生態價值與經濟效益的雙重躍升,加速生態資源向富民資本的高效轉化。

在品種更新上,蒙陰縣依托縣域生態稟賦,與國家現代桃產業技術體系及中國農業科學院、上海市農業科學院等科研力量深度合作,構建“生態需求導向+基因技術賦能”的育種體系,引進推廣“36-3奶油蟠”“紫金”“紫霞”等抗逆性強、糖度高的生態友好型新優品種,2024年更成功培育出“蒙陰蜜6號”“崮香”等本土“生態種質芯”。例如,成東家庭農場種植的“36-3奶油蟠”,憑借其生態種植優勢,市場價高達40元/千克,畝均毛利潤突破4萬元,彰顯生態品種的溢價能力。

在品質提升上,創新“雙領雙全”生態發展模式,以黨委領導聯合社、黨組織領辦合作社為紐帶,推動傳統種植向生態化、標準化、規模化轉型;同步推行果園生態托管服務與標準化建設,依托生態農業大數據平臺,構建病蟲害綠色防控系統,實現現代生態技術應用入戶率超95%、標準化種植覆蓋率達90%;成功創建國家級蜜桃綜合標準化示范區和全國果品生產十強縣,推動果品品質與果農收益同步提升,生動詮釋“綠水青山就是金山銀山”的產業實踐。

全產業鏈建小班教學設:助推蜜桃產業高質量發展的重要保障

蒙陰縣以全產業鏈建設為關鍵抓手,深度挖掘蜜桃產業生態價值,推動蜜桃產業從單一生產向全鏈條增值轉變,成功將生態優勢轉化為產業優勢與經濟優勢,實現了“一業興”帶動“百業旺”的集群效應。

在加工環節,重點培育市級以上農業產業化龍頭企業65家,發展7家專業深加工企業;依托當地優質生態環境,延伸開發水果罐頭、果汁飲料、水果脆片等綠色健康食品,以及桃木工藝品、桃花精油、桃膠保健品等生態特色產品,年加工轉化能力達20萬噸,極大提升了產品附加值。

在儲運環節,建設倉儲冷藏設施178座、庫容8萬噸,并與高校合作研發“精準溫控+氣調保鮮”技術,借助生態科技手段將蜜桃貨架期延長1個月;同步發展130余家專業物流企業,配備2萬輛運輸車,構建覆蓋“北上廣深”的48小時鮮達配送網絡,有效減少生態產品損耗,保障品質穩定。

在銷售環節,通過開展郵樂網蒙陰蜜桃銷售季、“產自臨沂”蒙陰蜜桃直播季等生態品牌宣傳活動,提升蒙陰蜜桃生態知名度;與北京新發地、上海西郊國際等大型農產品市場對接,拓寬盒馬、山姆等高端商超專供渠道,以生態品質打通高端市場,全力保障蜜桃銷售暢通。

通過補鏈、強鏈、延鏈,蒙陰蜜桃構建起從“枝頭”到“舌尖”的完整生態產業體系,2024年全產業鏈綜合產值達109億元,真正實現生態價值與產業經濟的深度融合與協同發展。

蜜桃產業助推縣域生態產業建設和綠色低碳發展

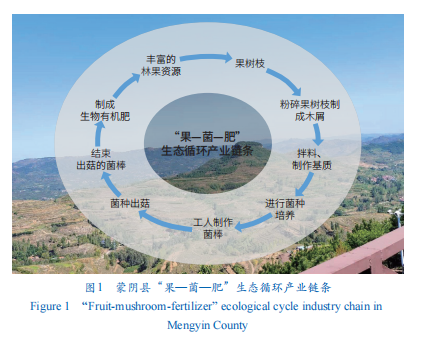

蒙舞蹈場地陰縣以蒙陰蜜桃這一戰略性支柱產業為支撐,把生態富民理念和綠色低碳發展融入經濟社會發展各方面和全過程;以循環型、融合型為方向,大力發展生態循環的鏈條式農業,構建了“果—菌—肥”“枝條—燃料”等循環模式;同時,積極培育了多種生態產業新模式、新業態,實現了山區特色高質量發展。

“果—菌—肥”生態循環產業鏈條

蒙陰縣龐大的蜜桃種植面積,每年可產生12萬噸枯枝斷木,若不加以利用,任由腐爛或遺棄在山溝田野極有可能帶來生態隱患。蒙陰縣以果木枝條為原料,粉碎制成菌棒、菌袋,進行菌種培養后出菇,再利用“廢菌包或細小果木枝條+禽畜糞便+微生物菌劑”的輕簡化堆肥技術,制成生物有機肥進行還田,形成了“果—菌—肥”循環農業模式(圖1),避免了化肥過量使用造成的土壤酸化,土壤有機質含量平均提升35%。目前,蒙陰縣有食用菌種植企業3家,建有200余畝的農業農村部“蔬菜標準園”和“香菇出口種植標準化示范基地”,年產菌棒1400萬棒,年實現產值8000萬元;產品出口日韓、歐盟等地區。2016年,蒙陰縣被評為共享空間全國優秀香菇出口基地縣。

“枝條—燃料”生態循環產業鏈條

蒙陰縣以果木枝條為原料,經過粉碎、烘干、制粒等一系列加工過程,生產出優質的生物質顆粒燃料,形成了“枝條—燃料”循環農業模式。這進一步拓寬了果木枝條利用途徑,不但解決了果木枝條亂堆亂放、焚燒污染環境等問題,還實現了變廢為寶,增加了群眾收入。目前,蒙陰縣有生物質燃料加工點1處,每年從全縣范圍內收集處理果木枝條1萬余噸,年可加工生物質顆粒燃料1萬余噸,給群眾帶來額外收益近260萬元,實現產值800多萬元。

城鄉融合的創新型生態產業模式

蒙陰縣借助蒙陰蜜桃品牌效應,大力推廣“生態+”“旅游+”等新模式,以建設“龍頭企業+合作社+園區+農戶”的“共富農園”為切入點,堅持城鄉一體、統籌布局,全力打造集合作社聯合、三產融合、政策項目承載、科研成果轉化應用、村社企利益聯結等五大功能于一體的城鄉融合發展平臺,促進農商文旅等相關產業深度融合,努力實現產區變景區、果園變公園、農耕變體驗、空氣變人氣。每年舉辦桃花節等“花漾沂蒙醉美蒙陰”全民賞花季系列活動,推出七大類17條賞花線路;2014年,蒙陰桃花節被授予“中國最具特色文化旅游節慶獎”。蒙陰縣先后獲評中國十佳休閑旅游名縣、全國休閑農業與鄉村旅游示范縣。2024年,全縣接待游客725萬人次,旅游綜合收入56億元。

未來發展建議

蒙陰縣作為“中國蜜桃之都”,依托71萬畝種植規模和生態優勢,構建起年產值超百億元的蜜桃全產業鏈;在“兩山”轉化路徑方面進行了成功嘗試,獲評“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地和國家生態文明建設示范縣,成為“兩山”轉化的縣域樣板。然而,當前蜜桃產業仍面臨生態價值轉化瓶頸: 仍以傳統散戶種植模式為主,生態標準化種植覆蓋率不足導致果品品質參差不齊,“生態溢價”未能充分釋放; 依賴傳統批發渠道,市場波動易沖擊果農收益,生態品牌價值未深度嵌入銷售網絡; 深加工產業鏈生態附加值開發不足,殘次果資源化利用率偏低,生態循環體系尚未閉環。建議以“兩山”理念為指引,推動種植模式優化,進一步強化標準體系與科技賦能;構建韌性市場體系,打通產銷全鏈數字化通道;提升產業鏈價值,形成循環經濟閉環,讓生態優勢真正轉化為產業增效、農民增收的可持續動能。

推動種植模式優化,強化標準體系與科技賦能

建議從技術標準化和生產集約化角度破解散戶種植瓶頸,推動蜜桃產業生態效益與經濟效益協同提升。在技術層面,依托山地生態資源稟賦,重點推進山地機械化桃園建設與果園生態托管服務,通過引進輕簡化農機、水肥一體化滴灌等生態技術,進一步降低畝均人工成本,提高勞動生產率。在組織層面,擴大黨委領導聯合社、黨組織領辦合作社、全生命周期、全產業鏈條“雙領雙全”覆蓋范圍,推行統一生態品種、統一綠色農資、統一標準化管理,以生態標準倒逼品質提升,推動散戶蜜桃糖度、硬度等關鍵指標達標率提升至95%以上,擦亮“蒙陰生態蜜桃”品牌。在設施層面,試點山地軌道運輸車、自動套袋機器人等生態友好型設備,解決陡坡果園管理難題,保障生態種植可持續性;同步建立基于生態大數據的品種迭代預警機制,依托基因測序技術篩選抗逆性強、市場適應性高的生態品種,動態優化種植結構,將單一品種規模控制在合理區間,避免價格踩踏風險,讓生態優勢真正轉化為產業抗風險能力。

構建韌性市場體系,打通產銷全鏈條數字化通道

建議進行“線下集散+線上直供+冷鏈護航”立體流通網絡的全面升級,推動蜜桃產業生態價值與市場價值深度融合。在線下生態樞紐建設方面,投資建設萬噸級智能化生態交易市場,集成人工智能(AI)分選線與生態氣調保鮮庫,通過無損檢測技術實現蜜桃糖度、農殘等生態指標精準分級,確保優質果品快速入庫鎖鮮,減少生態產品損耗。在線上渠道拓展方面,與抖音、京東等平臺合作,共建“蒙陰生態蜜桃”旗艦店,培育年銷千萬級綠色電商主體;同步發力跨境電商,推動蜜桃出口“一帶一路”國家,以生態認證+云端溯源提升國際市場溢價能力。在風險防控層面,建設蜜桃全產業鏈生態大數據中心,嵌入產量預測、價格波動預警及碳足跡追蹤模塊,實時監測生態供需動態;同時引入“保險+期貨+碳匯”金融工具,通過生態價值量化降低果農收益波動,力爭災害天氣與市場風險下果農收益減損率下降至15%以下。

提升產業鏈價值,打造循環經濟閉環

建議完善產業生態圈建設,實現蜜桃全果利用和零廢棄加工,推動生態優勢向全產業鏈增值躍升。在深加工方面,規劃桃產業綠色主題園區,定向招引農夫山泉、良品鋪子等領域龍頭企業,打造桃產業生態創新聯合體,重點研發桃核活性炭、桃膠面膜等高生態附加值產品;在殘次果利用方面,建設生物質燃料生產線,將殘次果轉化為清潔能源,結合區塊鏈技術配套建立縣域果農生態碳積分交易平臺,按果農碳減排量發放碳匯補貼;在三產融合方面,深度開發“桃文化IP”,打造全國首個沉浸式桃主題文旅綜合體,衍生桃木非遺工坊、康養民宿等業態,通過全產業鏈生態賦能,推動“中國蜜桃之都”桃產業價值鏈全面轉型升級。

(作者:王學,中國科學院地理科學與資源研究所;苗運全,中國科學院地理科學與資源研究所、蒙陰縣人民政府;辛良杰,中國科學院地理科學與資源研究所;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言