中國網/中國發展門戶網訊 西藏是全球重要的“生態源”,是維持國家生態安全的重要屏障,是保障中華民族永續發展和示范引領國家生態文明建設的獨特高地。中央第七次西藏工作座談會提出把青藏高原打造成為全國乃至國際生態文明高地。本文在前期西藏生態安全屏障研究成果基礎上,結合新時代青藏高原生態環境保護新使命和新要求,提出西藏生態文明高地的科學內涵和建設路徑,制定了西藏生態文明高地建設專項規劃。研究成果納入新時代黨的治藏方略,為“打造生態文明高地”國家重大戰略提供重要科技支撐,為全球生態文明建設提供可借鑒的中國經驗和區域實踐案例。

西藏生態文明高地的科學內涵

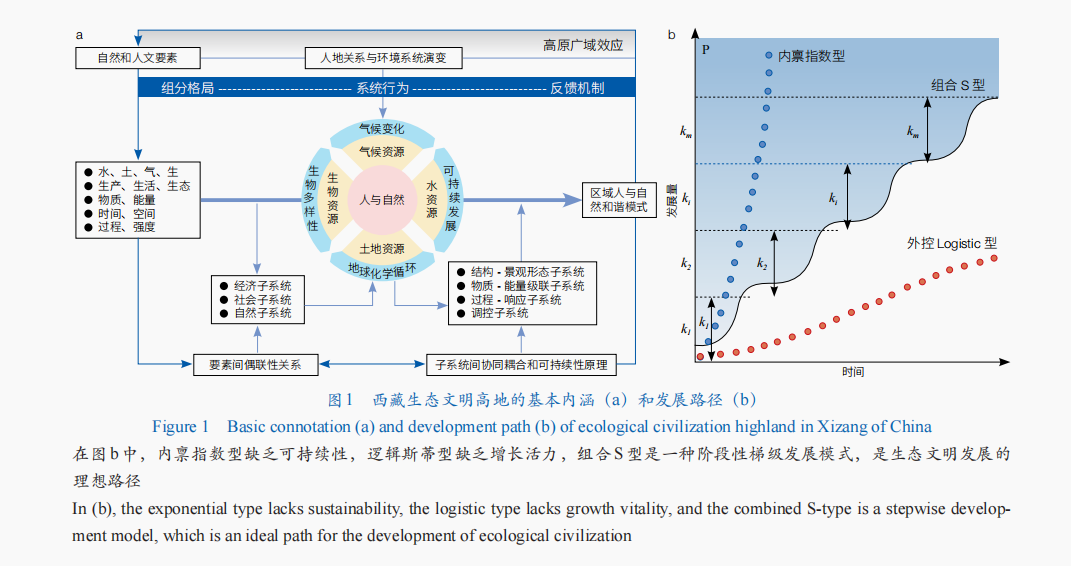

西藏生態文明高地涉及面廣,具有多學科交叉、自然和人文交融、理論和實踐貫通等特征。迄今,對西藏生態文明高地的科學內涵,尚無統一認識。由于水平所限和認識的局限性,本文試圖從不同層面闡釋西藏生態文明高地的科學內涵。在科學層面,從空間維度、時間尺度、賦存狀態和交流發展態勢予以界定,西藏生態文明高地是重要的國家安全與生態安全屏障、全球特殊的地域單元和地理空間,處于人與自然和諧相處的高級階段、經濟—社會—自然協同的耦合狀態,具有良好的可持續發展態勢。在政策層面,西藏生態文明高地是具有先天的生態優勢和文明底蘊、具有高水平和引領性的生態文明建設目標、具有保障自身乃至周邊區域可持續發展的地域單元。在邏輯關系上體現為,以水、土、氣、生等自然要素和人口、經濟、歷史等人文要素間關系為基礎,以實現經濟、社會、自然子系統協調耦合和可持續性為目標,結合人地關系地域系統的結構、格局、過程及其驅動機制,構建區域人與自然和諧模式并產生廣域正效應(圖1a)。在具體實踐中表現為,綜合運用生態經濟原理與系統工程方法,通過規劃、建設和管理一個特定的地域單元,按照組合S型階梯式路徑發展(圖1b),促進區域生態環境保護與經濟社會可持續發展之間的協同效應。

西藏生態文明高地建設優勢

西藏是重要的國家安全屏障和生態安全屏障,具有獨特的戰略地位

西藏全區面積120多萬平方公里,約占全國陸地面積的1/8,是我國面積第二大省份。西鄰克什米爾地區,南與尼泊爾、印度、不丹和緬甸接壤,國境線長達4 000多公里,是我國西南邊疆的重要門戶和屏障。西藏擁有豐富的陸地生態系統類型和獨特的野生動植物種類,是全球山地生物和高寒物種重要的分化與形成中心,有高寒生物自然種質庫之稱。全區森林覆蓋率12.31%,森林蓄積量22.8億立方米,草原綜合植被蓋度達47%,66%的天然濕地得到有效保護,50%以上的國土面積納入生態保護紅線范圍,絕大多數保護物種的種群數量呈恢復性增長。西藏生態系統原真性、典型性和系統性奠定了生態文明高地建設的自然基瑜伽教室礎。高寒生態系統水源涵養、土壤保持、防風固沙、生物多樣性維持、碳匯等服務功能持續趨好,對我國乃至周邊國家和地區的生態安全發揮著屏障作用。

西藏是地球第三極的核心,對我國與東亞地區地理環境格局產生深刻影響

西藏是青藏高原的主體和地球第三極的核心,海拔高于4 500米的區域約占全區面積的80%,被譽為“世界屋脊”。高原隆升奠定了當今中國和亞洲的地形地貌格局,使西風環流分為南北兩支。其中,北支環流在極地寒冷氣流的作用下加劇了我國西北地區的干旱程度,南支環流則在印度洋暖濕氣流作用下使我國東部地區變得濕潤,從而造就了我國三大自然區(西北干旱區、東部濕潤區、青藏高原寒冷區)的主體構架。高原近地面層及邊界層的輻射、感熱和潛熱作用強烈,“臺地”型大范圍特殊熱力強,迫使西藏成為中國東部夏季洪澇對流云系統的重要源地之一。地勢高聳的阻擋作用、分支作用和“抽風”效應,使西藏成為亞洲乃至北半球氣候變化的“啟動器”和“調節器”。

西藏是“亞洲水塔”,保障了周邊國家和地區的水資源安全

西藏廣泛分布的冰川、凍土、積雪、湖泊、河流等儲存著豐富的淡水資源,保障了周邊國家和地區20多億人的用水安全。青藏高原冰川面積約10萬平方公里,是我國現代冰川的主要分布區;多年凍土面積約130萬平方公里,是地球中緯度地區多年凍土分布最廣的區域;常年積雪面積約30萬平方公里,是世界中低緯度穩定的積雪區;湖泊面積約5萬平方公里,是我國最大的湖泊分布區。西藏孕育了長江、雅魯藏布江—布拉馬普特拉河、瀾滄江—湄公河、怒江—薩爾溫江、恒河、印度河等亞洲主要河流,是世界河流發育最集中的地區。高原江河之水是亞洲文明的源泉,滋養著土地和人民,造就了多姿多彩的中華文明和印度文明。

西藏是全球現存的三大潔凈區之一,具有可持續發展的先天優勢

西藏大部分區域仍處于原生狀態,是除南北極之外地球上生態環境質量最好、最潔凈的地區之一。全區重點城鎮多年空氣質量平均優良率達到95%以上,主要河流、湖泊水質達到或優于國家Ⅲ類標準,土壤環境總體處于自然本底狀態。西藏凈土健康、清潔能源、文化旅游等生態產業具有特色和優勢,牦牛出欄率持續提高、青稞等糧食年產量穩定在100萬噸以上,水能、太陽能、地熱能、風能的技術可開發量達10.6億千瓦,2022年旅游總收入超400億元。藍天、碧水和凈土等良好的自然條件為西藏綠色發展提供了堅實的環境基礎,生態文明高地建設必將為脆弱生態區實現聯合國可持續發展目標提供中國經驗。

西藏是生態文化的實踐典范,具有引領人與自然和諧共處的全球示范意義

西藏高寒缺氧、自然條件惡劣,各族群眾在長期的生產生活中逐步形成了人與自然和諧相處的優良傳統,培育了以敬山、敬水、不殺生為主要特征的尊重生命、敬畏自然、親近自然的生態觀,傳承了封山蔽澤、自然農耕、休牧輪牧、救助放生等生態文明理念,并在生產生活中創新發展具有民族特色的生態文化。高原傳統生態文化與現代生態文明理念在終極目標和實踐途徑上高度契合,是建立現代生態文明思想體系的重要基礎。西藏擁有藏傳佛教文化、雅礱文化、康巴文化、象雄文化、茶馬古道文化、唐蕃古道文化等豐富的生態文化資源稟賦,是中華民族特色文化保護地,是國家文化建設重要組成部分。獨特的神山、圣湖是周邊國家和地區人民向往的精神家園,是樹立文化自信、增強文化軟實力的核心競爭優勢。

西藏生態文明高地面臨挑戰

高原環境強烈變化加劇生態安全風險

西藏自然環境先天脆弱,頻繁的地殼活動和強烈的凍融作用,導致地表物質穩定性差,90%以上的高寒生態系統處于極端生境中。高原響應氣候變化敏感、增溫幅度大,由此引發了一系列生態問題。近50年青藏高原及周邊地區的冰川面積退縮了15%,喜馬拉雅山脈冰川正以年均10—15米的速度退縮。多年凍土面積減少了16%,活動層以每年3.6—7.5厘米的速率增厚。藏北湖泊水位顯著上升,色林錯湖域面積較10年前增加了100多平方公里。藏南湖泊、濕地水位下降、鹽度增加、面積縮小,多慶錯出現干涸。高原災害風險趨于增加,冰湖潰決、冰崩、泥石流堵江等新型災害事件凸顯,近年來,阿里冰崩和金沙江、雅魯藏布江特大滑坡,嚴重威脅人民群眾生命財產安全。“亞洲水塔”固液結構變化通過大氣圈和水圈產生廣域效應,對青藏高原生態安全屏障的結構和功能產生重大影響,對中華民族永續發展構成潛在風險。

新時代西藏高質量發展面臨諸多小樹屋挑戰

西藏經濟社會發展滯后,仍然是我國經濟最落后、最不發達省份之一。西藏各類自然保護區面積達41.22萬平方公里,占西藏國土面積的1/3以上,協同推進生態環境保護與經濟社會發展的任務艱巨。西藏生產資料分散,產業發展基礎薄弱且受規模和交通條件等限制轉型升級緩慢。據統計,2022年西藏農畜產品加工業總產值60億元,旅游收入407.07億元,清潔能源開發裝機容量僅占技術可開發量的1%。高原特色的清潔能源、農牧和旅游等綠色產業規模小、效益不高,對經濟發展的支撐作用不夠,綠水青山蘊含的金山銀山生態價值沒有充分挖掘。此外,現有生態補償政策要素不齊、標準不高、覆蓋不全,不能滿足生態保護和基本公共服務保障需求,沒有真正體現“貢獻大者得補償多”原則。西藏加快經濟社會發展、提升各族人民生活水平的任務繁重,今后一個時期仍然是加快基礎設施建設、改善民生、鞏固國防的關鍵時期。同時,推九宮格進生態安全屏障建設、保護高原生態環境是西藏最大責任,發展與保護的兩難問題個人空間將長期存在。

西藏生態文明高地基本架構

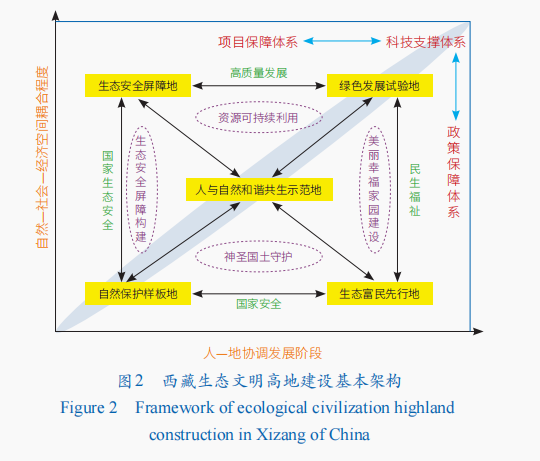

依據自然地域內水土氣生組成的地表結構與景觀形態,辨析區域人地關系與環境演變規律,優化國土空間布局,提升物質—能量利用效率和級聯效應。在深入分析西藏生態文明高地的建設優勢和面臨挑戰的基礎上,結合新時代西藏生態環境保護新使命和新要求,構建以生態安全屏障地、人與自然和諧共生示范地、綠色發展試驗地、自然保護樣板地和生態富民先行地相統籌的西藏生態文明高地建設基本架構,“五個地”建設內容相互聯系,各有側重(圖2)。

建設生態安全屏障地

生態安全屏障地以生態系統組成與空間格局為基礎,使生態系統結構和功能處于健康狀態,為人類生存與發展提供可持續的物質與環境服務,并對周邊區域的生態安全起著保障作用。根據植被地帶性分異規律,并結合主導生態系統結構與功能相似性、地貌格局與地貌類型相似性、生態環境與經濟社會條件組合特征相對一致性和流域單元相對完整性等原則,分區建設以森林為主體的藏東南和藏東屏障區、以灌叢—草地為主體的藏南及喜馬拉雅中段屏障區、以草甸—草原—荒漠為主體的藏北高原和藏西山地屏障區(圖3)。大力實施生態安全戰略,堅持系統施策、重點治理,實施生態修復、國土綠化和凈土守護等重大任務,使生態系統結構、功能和環境質量等指標進一步提升訪談,亞洲水塔、氣候調節、生物多樣性維持等功能明顯增強。

建設人與自然和諧共生示范地

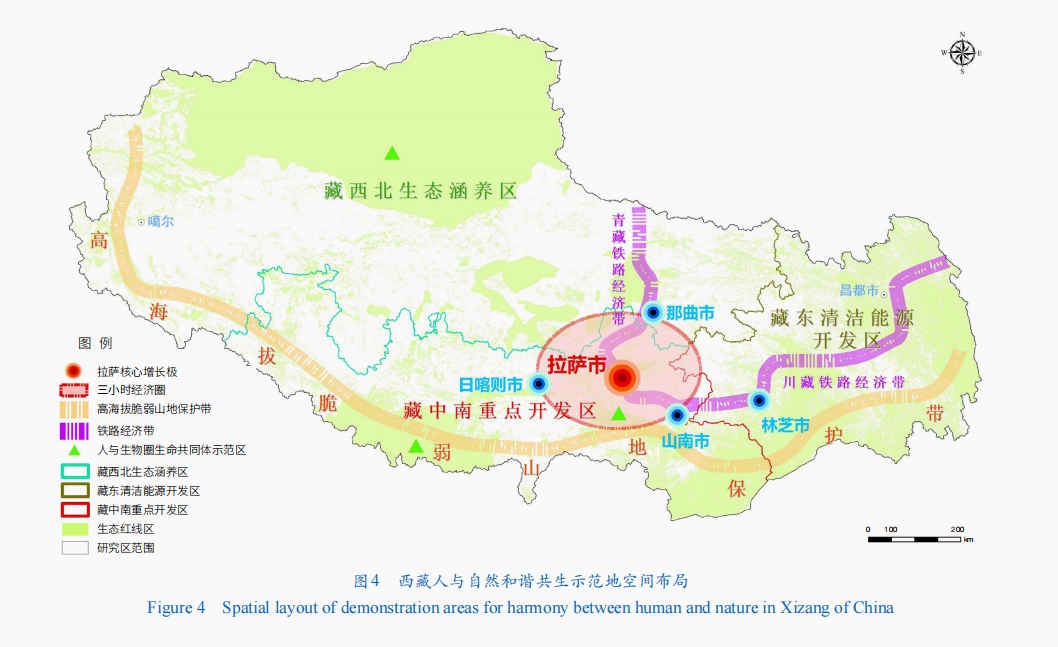

人與自然和諧共生示范地以人地關系協調為基礎,使人類活動對生態空間占用性、資源可承載能力和環境合理容量維持在科學范圍,生態、生產、生活空間優化且與地域功能相匹配,資源節約、環境友好型社會呈現出對文明發展與演化的顯著促進作用。嚴格落實生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界3條控制線,實施極高海拔生態脆弱區的生態搬遷,協調高原發展空間與生態空間,構建人與自然和諧共生的空間格局(圖4)。加強生物多樣性保護與當地社區發展良性互動,打造羌塘高原、雅魯藏布江中游人與野生動物和諧共生示范點,突顯人與黑頸鶴、藏羚羊、野牦牛等野生動物和諧相處、相互依存的生動實踐。創建以雅礱文化、象雄文化、康巴文化為代表的國家級生態文化保護實驗區,推動文化與生態相輔相成、深度融合。構私密空間建和諧人地關系,促進社會、經濟、自然系統耦合有序,形成人與自然和諧共生示范,探索可持續發展的創新模式。

建設綠色發展試驗地

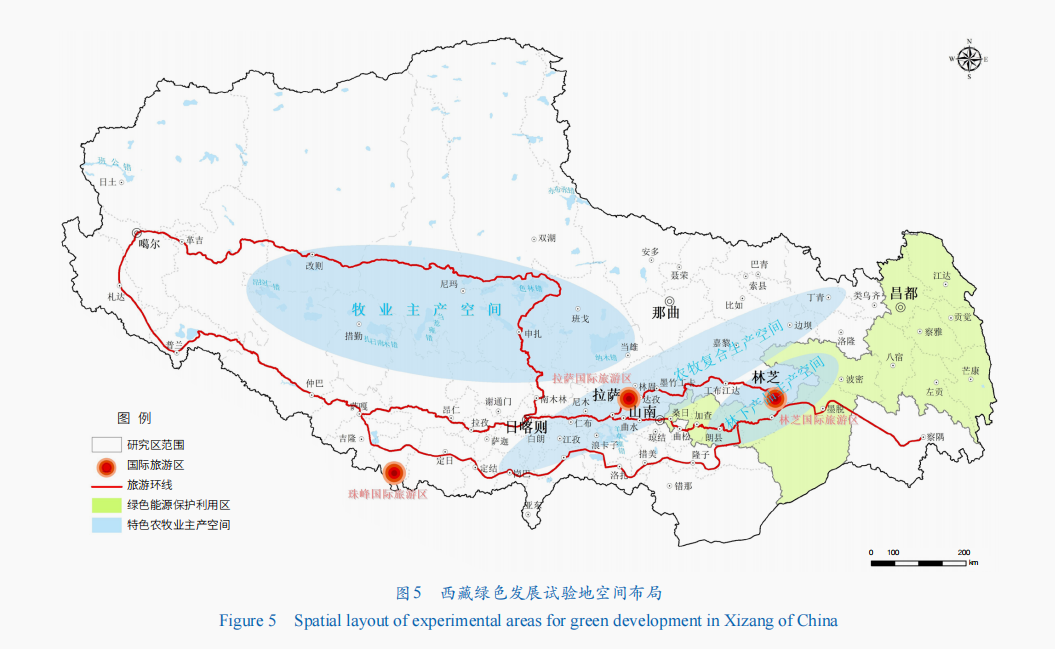

綠色發展試驗地以發展為本體、以綠色為約束,協調資源稟賦、生態承載力、環境容量和經濟社會發展之間耦合關系,建立高原特色資源可持續利用及其綠色產業化發展路徑,形成良好的生態產品價值實現機制和綠色發展模式及示范效應(圖5)。發揮西藏土壤環境良好的優勢,推進高原現代農牧業進程,打造青稞、牦牛等高原特色農產品生產基地和加工基地,健全農牧業科技服務體系,建設高原特色農產品基地。利用西藏天然能源寶庫的優勢,科學開發清潔能源,建設國家重要的清潔能源基地,打造可再生能源利用示范區,培育發展“清潔能源+特色產業”,實現能源革命和綠色發展有機結合。以世界頂級的高原高山自然景觀和藏文化特色旅游資源為重點,培育地球“第三極”旅游品牌,創建一批國家級生態旅游示范區和綠色旅游示范基地,確保旅游產業發展與生態環境保護更加協調。

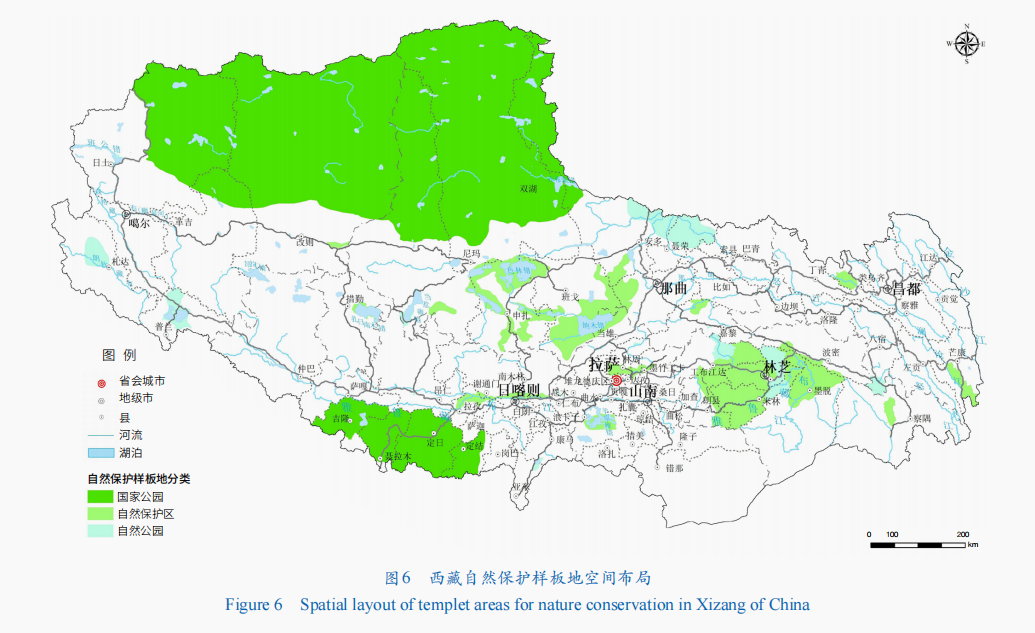

建設自然保護樣板地

自然保護樣板地依據自然生態系統原真性、整體性、系統性及其內在規律,以功能定位、生態價值和保護強度為分類標準,建立以國家公園為主體的自然保護地體系。以保護代表全球價值和國家象征意義的高原高寒自然生態系統為目的聚會,充分考慮世界珍稀的野生動植物種群的保護需求,重點建設羌塘、珠穆朗瑪峰、納木錯、雅魯藏布大峽谷、岡仁波齊—瑪旁雍錯等高原特色國家公園,形成全球集中度最高、覆蓋地域最廣、以高寒自然生態系統和山地冰凍圈為特色的國家公園群(圖6)。規范建設各級各類自然保護區和自然公園,建立健全多元化資金保障制度。科學合理重構西藏自治區自然保護地體系,持續推進全區自然保護地整合優化,形成自然保護地相互聯系的自然群落,確保高寒生態系統、棲息地、物種和景觀得到全面保護,建成具有世界影響力的自然保護地樣板。

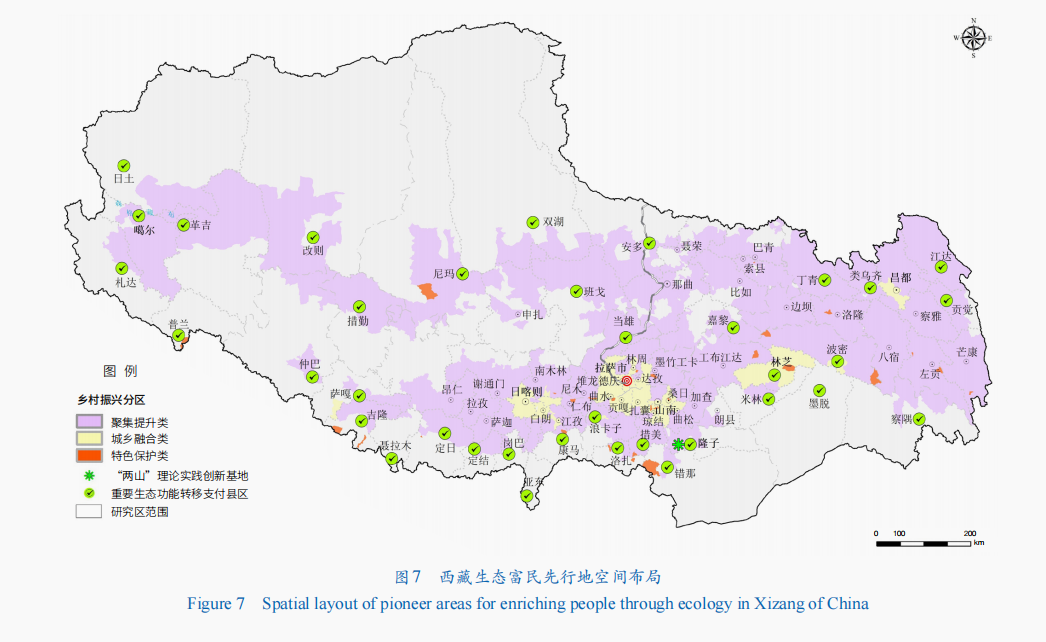

建設生態富民先行地

生態富民先行地以可持續生計為基礎,以生態創建、生態補償、生態振興為核心,保障群眾持續增收,促進生態保護與民生改善相結合,率先打造全國生態富民典范,繪就新時代美麗幸福西藏新畫卷。打造具有西藏特色的國家級“兩山”基地,守護好西藏的藍天、碧水、凈土,增加生態資產,提高生態產品供給能力,提升群眾生態獲得感和幸福感。采取以獎代補等方式,探索產業化經營、生態產品質量認證等生態產品可持續經營開發模式,拓展優質生態產品增收、生態價值轉化增收、群眾勞務增收等新途徑,形成人人參與、人人受益的局面,以示范創建帶動群眾增收致富。開展生態綜合補償試點,健全生態綜合補償制度體系。以促進農牧民共同富裕為出發點和落腳點,實施以生態產業富民、設施改善利民、政策保障為民為重點的生態振興戰略,推進美麗鄉村建設、發展鄉村生態經濟,統籌城鄉融合發展(圖7)。

科技支撐生態文明高地建設的建議

加大生態文明高地建設領域科技攻關

加強青藏高原地球系統綜合集成研究。從科學、哲學與工程學視角,重點關注青藏高原生態安全屏障功能、“亞洲水塔”變化與效應、脆弱區高質量發展路徑等科技領域,將整體論與還原論相結合,以自然、人文要素縱向鏈式變化過程與機理、子系統的橫向的網狀協調關系、區域復合系統健康測度為研究主線,深化高原生態系統功能與驅動力、人地系統耦合關系、人文進化過程與脆弱環境融合機理、可持續發展狀態識別等科學問題的認識。

加強生態文明高地建設關鍵技術研發。加強生態文明高地建設技術體系、生態安全屏障生態工程成效評估、高原綠色發展途徑與對策、自然保護地體系與國家公園、生態資產與生態補償等方面的研究,強化以流域為單位的生態保護修復技術集成研究。以生態保護與社會經濟發展融貫機制為重點,研究高原人地系統、生態文化與社會構型關系,集成人與自然和諧共生的有效模式。

構建生態文明高地建設科技支撐平臺

建設生態文明高地科技創新平臺。充分發揮區內外高等院校、科研院所及企業的科技資源優勢,構建生態文明高地建設科技支撐平臺。支持在藏高校和科研院所培育建設與生態文明建設密切相關的優勢學科專業、重點實驗室,鼓勵區外知名科研院所在西藏設立分支機構。靈活引進一批生態文明建設領域的科技領軍人才和高層次創新人才,著力培養扎根高原的科技人才。

建設生態文明高地綜合監測中心。加強監測體系空間布局的前瞻性和針對性,逐步建立涵蓋重要生態類型區、關鍵功能區和前沿科學問題的監測體系。整合生態環境、氣象、水文等自然要素和人口、經濟等人文要素的監測資源,形成跨部門跨學科的綜合監測、協同監測和常態化監測。推進監測數據的合理共享,定期開展以監測數據為基礎的西藏生態文明高地建設成效科學評估。

強化生態文明高地建設科技成果轉化

加強科技成果的轉化應用。充分運用青藏高原科學考察的研究成果,特別是借助高原環境變化機理、氣候變化應對、資源環境承載力、災害風險、綠色發展途徑等方面成果,強化生態文明高地建設的科學決策。推動青藏高原生態環境保護科技成果轉化基地建設,從科技研發的投入規模和渠道、科技成果轉化的方式和場所等多方面協同激發科技支撐生態文明高地建設的活力和能力。

加大生態文明高地建設科學普及。積極搭建科技成果科普宣介平臺,加強青藏高原生態保護宣傳教育和科學普及,傳播生態文明理念,倡導綠色低碳生活方式,提高全民生態文明素養。加強生態文明建設的教育培訓,將科普工作與科技研發、技術推廣、技能培訓等有機結合,提高領導干部、基層隊伍、企業員工等的科學素質,充分發揮科普對科技成果轉化的促進作用。

(作者:王小丹、張建新、魏達、趙慧、洪江濤、梁鈺凌、祁亞輝、袁正蓉,中國科學院、水利部成都山地災害與環境研究所。《中國科學院院刊》供稿)